このページは作成中です。

まえがき 関西EAC 2009~2010年度 会長 前川 宗久

本書は、市場競争力の源泉である新たな製品・ビジネス創造の「設計とその現場」を、もっと強く、決して負けないようにしていくんだ、という熱い意志をもつ人達に捧げるものである。本書には、頭でっかちの理念やアカデミックな理論、舶来崇拝の概念はない。関西や中部地方の主要な製造業の、「設計の仕事とそのやり方」の最善を追求し実践するメンバ(2011年現在:60に及ぶ企業・団体)が、「関西設計管理研究会(Kansai

Engineering Administration Committee )」(以下、関西EACと略称)という相互啓発の場で1961年から50年間、それぞれの設計現場で取り組んできたび事例を発表・検証し、議論してきた成果を「世に問うもの」である。

折しも、2011年3月11日、未曽有の大地震と巨大津波が東北・関東地方を襲った。想像を絶する被害と惨状が想像を絶する被害と筆舌に尽くしがたい悲劇が問うものは、国民の幸せと生活を守り継続させるための「安心・安全」視点の社会インフラの見直しであり、これを支える製品やシステムを提供する技術に「想定外」という言い訳を許さない、ものづくりへの厳しい要求である。

日本の製造業は、この国難が突き付ける課題に、日本の製造業は、企業の競争論理を超えてタイムリーかつ的確に応えていかなければ、世界中からの信頼も得られずグローバルな勝ち残りもない。ここでの課題を克服するエネルギーとアイデアは、ものづくり上流の「設計の現場」から湧き出るものである。設計に求められる要件と制約がより高度に、かつ複雑になる中で、最適なものを最短にリリースするには、設計する「人・プロセス・方法」という側面での改善・革新が不可欠だが、この側面を「科学し」「技術する」、いわゆる知的生産技術は、従来から定説なく混沌とし、悩みは尽きない。ここに、関西EACが50年に渡り、企業間のGive&Takeの場となってきた動機と継続力が存在する。

関西EACは昭和36年8月に設立され。当初は「設計事務管理の推進ならびに設計事務用機器及び資材の改善」を旗印にしていた。時代・文化・技術は変遷し、「設計管理という管理技術追求」から、「設計そのもののあり方とその生産性向上技術を追求する」ことが、今や活動の根幹となっている。

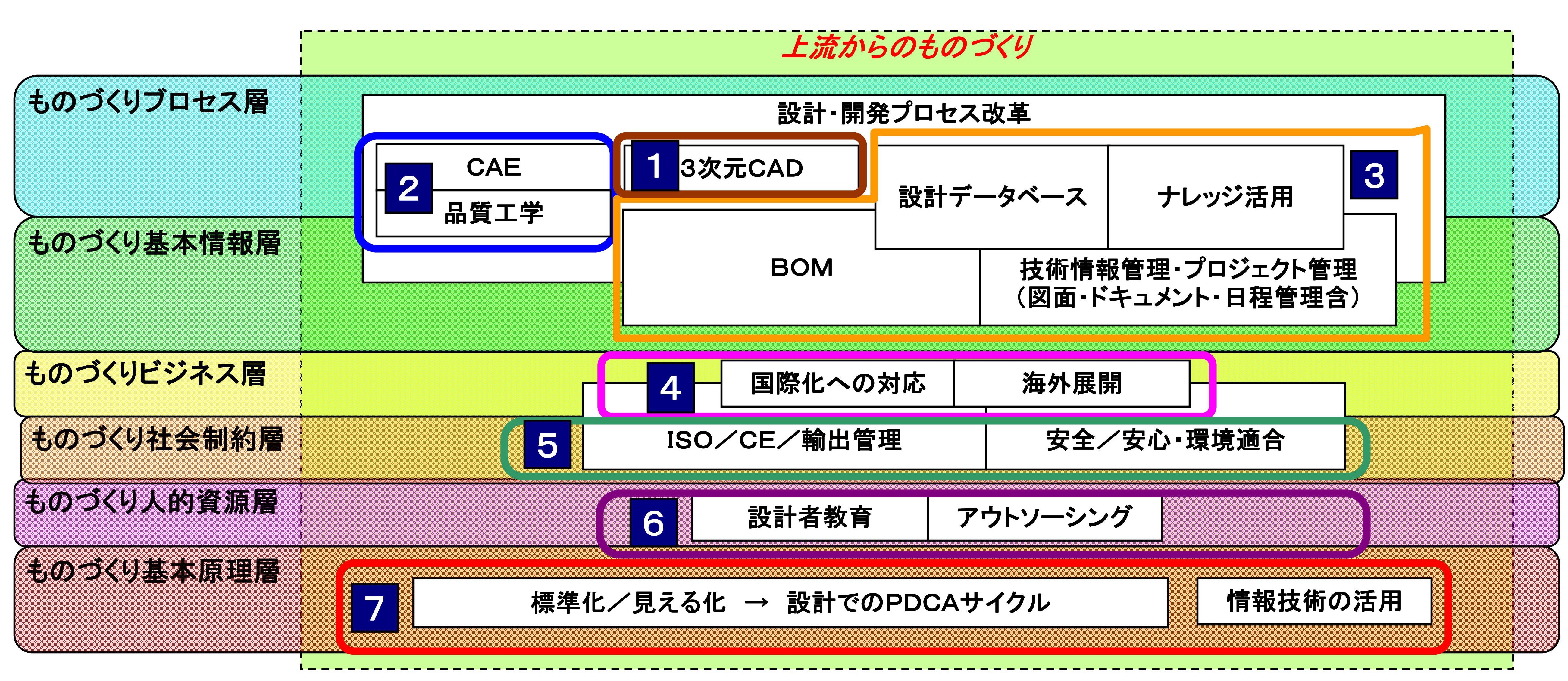

本書では、設計プロセスを「上流からのものづくりプロセス」ととらえ、プロセスを構成する要素を階層的にフレームモデル化し、その主要な要素を七つにグルーピングしている。

図 上流からのものづくりプロセスのフレームと主要な構成要素

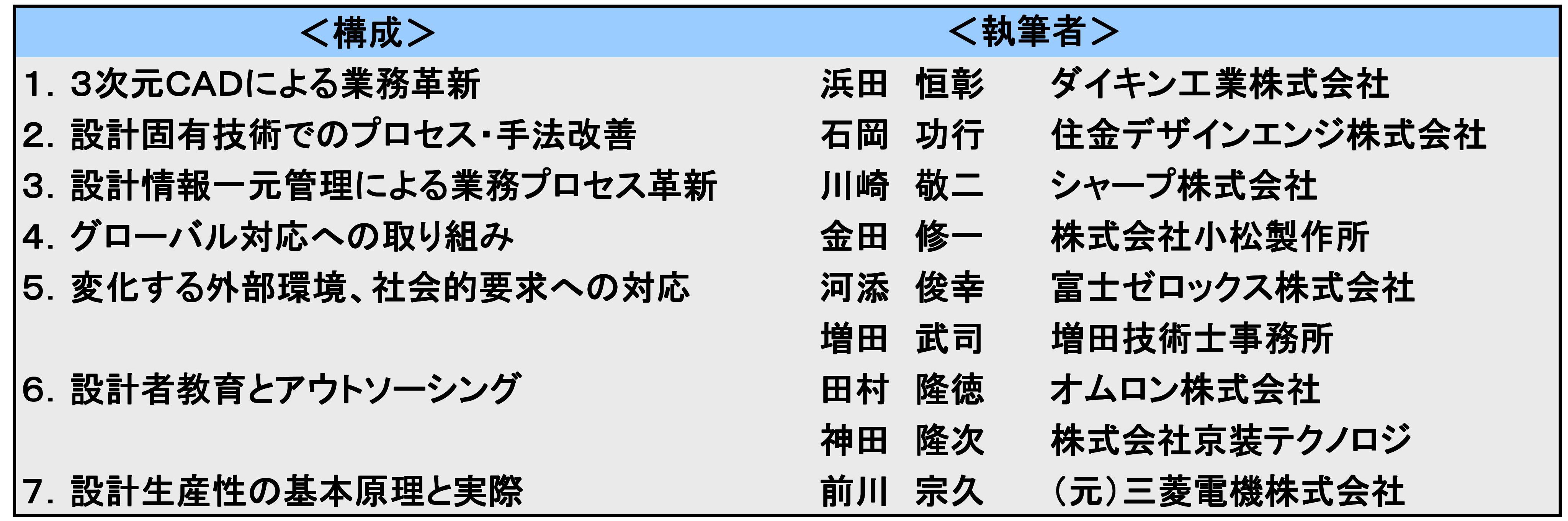

七つに分類したグループは、それぞれを論点のテーマとして、本書の章立てにした。末尾に本書の内容構成と、執筆者を示す。執筆は、関西EAC会員であり、それぞれのテーマに知見深く、何よりも思い入れの熱いメンバが担当し、執筆者間や幹事会メンバで推敲を重ねた。各章にで盛り込まれた事例・図・表の多くは関西EAC例会で発表や配布説明のあったものを引用したものである。また、執筆者の得意分野もあり。論考が機械構造系の設計主体になっているところはご容赦いただきたい。

表 本書の構成内容と執筆者 (注:執筆者の会社名などは執筆当時のものを示す)

各テーマでの論述は、当然ながら、課題の見方を結論付けたり、究極の解決策を提供するものではない。

テーマそのものも関西EACの例会で、近年ほぼ定番となっているテーマであり目新しさはない。しかしながら、設計という属人性にあふれ捉えどころのない知的生産分野だからこそ、同じテーマに毎年繰り返しチャレンジし、ときには失敗を重ねながらも、各社は、いつも新しい課題とその解決策に精力的に取り組んできた。

本書はその実情と今後の展望を「設計開発力を強化するための実践マネジメント」としてまとめたものであり、まさに設計現場での精力的なスパイラルアップの「軌跡」と、次を見据える「目線」を示したものである。

30年前の関西EAC20周年の記録にある、先達の次の言葉が印象的である。

「何回となく繰り返し研究されたテーマがある。<轍の跡も歴史なり>という言葉のように、車輪の接地点は車輪の回転によって再び地面に接するとき、前の接地点より進んだ地点にある。」

このように難しいテーマだからこそ、何回でも繰り返してトライし、これを企業間で、チエとしてヒトのネットワークも生かした交流を続け、今般の震災がもたらすであろう新たな設計課題を包含して現下の国難を見事に克服する「設計」を追求していきたい。

本書でまとめられた論点と主張には、業種・立場・経験値から、異論百出するであろうことは想像に難くない。それこそ、ものづくり上流での「ヒトとチエの交易所」を標榜する関西EACの望むところである。そうした丁々発止の議論の中から、製造業の設計現場における終わりのない改善取り組みに、なんらかの「気づき」・「発想」・「光明」が生まれ、新たな挑戦が明日もまた始まることを期待する。